Aktuell lese ich das Buch „Peak – How all of us can achieve extraordinary things“ von Anders Ericsson und Robert Pool. Ericsson ist Kognitionsforscher und ein Schüler des legendären Herbert Simon. Auf seinen Untersuchungen basiert u.a. die berühmte (und häufig falsch interpretierte) 10.000-Stunden-Regel, von der ich hoffentlich nächste Woche berichten werde.

Nun enthält das Buch durchaus einige hilfreiche Gedanken, auch wenn es von vielen Lesern dafür kritisiert wird, dass der eigentliche Inhalt statt auf 250 auch auf 70 Seiten gepasst hätte. Darum soll es aber hier gar nicht gehen. Vielmehr muss ich mich über eine These aufregen, die Ericsson in dem Buch und sogar im Titel immer wieder herausstreicht, obwohl sie offensichtlicher Unsinn ist (und von seinen eigenen Studien auch in keiner Weise gestützt wird).

Die Kung-Fu-Panda-Lüge

Die Rede ist von der Behauptung, dass jeder alles lernen kann, wenn er (oder sie) sich nur genug Mühe gibt und die richtigen Methoden anwendet. Talent, so behauptet Ericsson, sei auf dem Weg zur Exzellenz völlig überbewertet oder sogar nicht existent – die entscheidende Rolle spielt ausreichendes und richtiges Training.

Darüber kann jeder, wirklich jeder, der im Grundlagenbereich einer beliebigen Disziplin unterrichtet, nur herzlich lachen. Natürlich gibt es Begabungen – körperlich wie geistig. Und natürlich spielen sie eine entscheidende Rolle dabei, ob jemand zur Spitze gehören wird oder nicht. Wer es nicht glaubt, dem empfehle ich mal, ein paar Monate ehrenamtlich Mathematik-Nachhilfe zu geben.

Das gegenteilige Narrativ („Jeder kann alles werden, wenn er es nur genug will“) findet man ja häufig in Romanen oder Filmen. Ich nenne es manchmal flapsig die Disney- oder die Kung-Fu-Panda-Lüge. Da wird nämlich gerne jemand portraitiert, der einen Traum hat, aber scheinbar keinerlei Voraussetzungen dafür mitbringt und ihn auch nicht so wirklich verfolgt. Und dann hat der Protagonist ein Erweckungserlebnis oder kriegt einen tollen Trainer à la Karate Kid oder der besagte dicke Panda, und zack! – ein halbes Jahr später besiegt er auf einmal den härtesten Hund der Stadt. Auf einem Bein. Während er dabei eine Pastete isst.

Dieses Narrativ macht mich deshalb so wütend, weil ich es nicht nur für falsch, sondern auch für gefährlich halte. Der Grund ist der damit verbundene Umkehrschluss: Wenn „Jeder kann alles werden, wenn er es nur genug will“ richtig wäre, würde daraus nämlich auch folgern: „Wer es nicht geworden ist, hat es eben nicht genug gewollt“. Und das führt zu einer völlig falschen Beurteilung von menschlichem Scheitern: Aus etwas, was aus legitimen Gründen nicht geklappt hat und auch nicht klappen konnte, wird eine persönliche Schuld.

Was stimmt denn nun?

Wie komme ich nun dazu, einem Wissenschaftler zu widersprechen, der sein ganzes Leben damit zugebracht hat, die Entwicklung von Expertise zu untersuchen? Mal abgesehen davon, dass er selbst im Buch wiederholt zugibt, dass die Sache mit dem Talent gar nicht wirklich erwiesen ist, habe ich mir auch einige seiner Studien angeschaut und was aus ihnen wirklich folgt.

Soweit ich das überblicke, ist Ericsson meist so vorgegangen, dass er sich besonders erfolgreiche Experten angeschaut hat und dann untersucht hat, wie hart sie für ihren Erfolg gearbeitet haben. Und die Antwort war (wenig überraschend) immer: sehr hart. Und zwar umso härter, je weiter sie nach oben gelangt sind.

Aber folgt daraus an irgendeiner Stelle, dass sie nicht auch Talent brauchten? Um Himmels Willen – diese Aussage dürfte nicht ausgerechnet von einem Schüler Herbert Simons kommen, der in seiner Autobiografie gleich auf den ersten Seiten unumwunden zugibt, dass ihm schon als Kind das Lernen und Denken viel leichter gefallen sei als seinen Mitschülern. Natürlich hat der Mann auch gearbeitet für zwei, aber das hätte für den durchschnittlichen amerikanischen High-School-Absolventen trotzdem nicht gereicht, um gleich zwei Nobelpreise in zwei verschiedenen Disziplinen abzuräumen!

Das, was Ericsson da in seinen Studien unterläuft, nennt sich in der Wissenschaft ein Survivorship Bias: Er hat nur die befragt, die es wirklich bis in die Spitze geschafft haben. Wir wissen gar nicht, wie viel diejenigen geübt haben, die auf der Strecke geblieben sind – oder wieviel sie geübt hatten, bis sie aufgegeben haben.

Damit eine These wie „Talent ist egal“ wirklich belegt werden könnte, müsste man aber ganz anders vorgehen: Man müsste eine zufällig bestimmte Gruppe Menschen einem Training unterziehen und dann schauen, ob alle, die gleich viel und methodisch gleich sinnvoll trainieren, auch ähnlich gute Ergebnisse erzielen. Und ob man’s glaubt oder nicht: Das ist in etwa das, was in jeder größeren Lerngruppe von der Grundschule bis zum Fußballverein gemacht wird. Mit dem bekannten Ergebnis: Gleicher Aufwand führt eben nicht zu gleichen Kompetenzen.

Wie wär’s mit einem differenzierten Blick?

Wo ich Ericsson zustimme: Die meisten Leute können tatsächlich in nahezu jeder Disziplin besser werden, wenn sie es richtig anstellen und genug Zeit investieren. Aber damit ist noch nicht gesagt, um wieviel sie besser werden. Und es ist erst recht nicht gleichbedeutend damit, dass sie es damit auch bis an die Spitze schaffen.

Das Ganze wird meiner Meinung nach verständlicher, wenn man auf reines Schwarz-Weiß-Denken (Nichtskönner vs. Weltklasse) verzichtet. Ohne jetzt selbst als Wissenschaftler in dem Bereich aktiv zu sein, sieht mein mentales Modell vom Lernen (auch aufgrund langjähriger Erfahrung im Lehrberuf) in Anlehnung an das Pareto-Prinzip grob wie folgt aus:

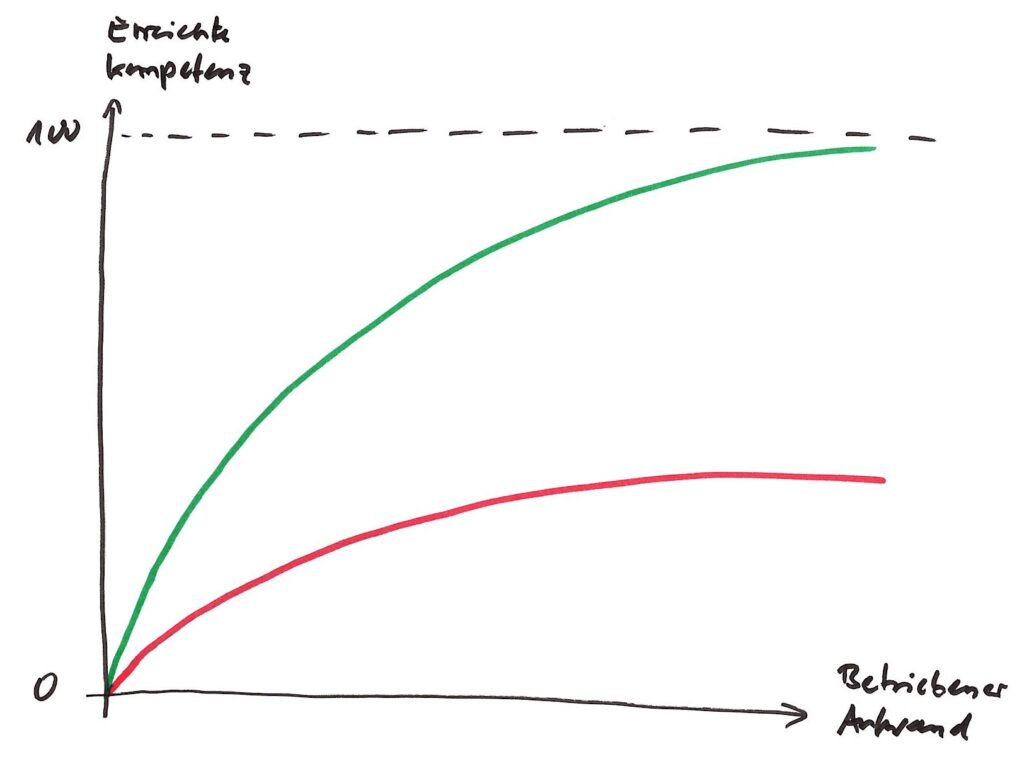

Eingezeichnet sind die Lernkurven von zwei Personen – eine davon (grün) mit viel Talent für einen Kompetenzbereich, die andere mit weniger (rot). Und ja, tatsächlich sieht man, dass bei beiden ein „Mehr“ an Trainingsaufwand auch zu einer Verbesserung führt. Man sieht auch, dass am Anfang die größten Fortschritte zu verzeichnen sind und die Kurve dann abflacht, wenn ein gewisser Prozentsatz des eigenen Potentials abgerufen wurde. Das ist übrigens genau der Punkt, an dem in der Praxis viele entweder stagnieren oder sogar den Spaß an der Sache verlieren und sich eine neue Beschäftigung suchen.

Man sieht aber vor allem auch, dass der Kandidat mit den schlechteren Voraussetzungen auf Sicht keine Chance hat, mit dem talentierten Konkurrenten mitzuhalten, falls dieser ebenfalls fleißig trainiert. Er wird zwar im Vergleich zu sich selbst (und zu bequemeren Zeitgenossen) besser, aber nicht im Vergleich zur Spitze. Denn diese unterscheidet sich oft nur um die letzten Prozentpunkte nahe 100 – ein Bereich, der für den weniger hoch Veranlagten unerreichbar bleibt.

Die wirkliche Welt

Meiner Meinung nach müsste man also zunächst festhalten, dass tatsächlich jeder durch das richtige Training besser wird (aber nicht in gleichem Ausmaß), und dann die Frage stellen, ob der Fortschritt im Verhältnis steht zum Aufwand und zu dem Ziel, das er erreichen will. Ohne das jetzt mathematisch aufzudröseln, wird die Antwort ganz entscheidend davon abhängen, welches Ziel eigentlich erreicht werden soll:

- Wenn es (wie im Buch von Ericsson) darum geht, ein Experte zu werden, d.h. zu den Besten gehören zu wollen, kommt man leider weder um Talent noch um hartes und methodisch richtiges Training herum. Ja, das Genie, das ohne Aufwand alle anderen übertrifft, ist ein Mythos. Der Typ, dem ohne einen Funken Talent allein durch Arbeit das gleiche gelingt, aber auch.

- Wenn wir dagegen auf ein mittleres Kompetenzniveau abzielen, ist Talent zwar immer noch ein Vorteil. Der mäßig Begabte kann hier aber trotzdem noch vieles durch Mehreinsatz ausgleichen. Beispiele, wo sich das auszahlen kann, ist das Berufsleben (man muss ja nicht gleich Dachdeckerweltmeister werden – solides Handwerk reicht ja für viele völlig aus) oder körperliche Fitness (okay, dann wird man eben nicht der neue Ronaldo, aber man kommt trotzdem mit weniger Rücken- und Herzproblemen durchs Leben und kriegt vielleicht sogar den Umzug ohne Möbelpacker hin).

- Und manchmal – gerade bei nicht lebenswichtigen Tätigkeiten – kann man sogar mit einem vergleichsweise bescheidenen Kompetenzniveau leben. Das gilt insbesondere im Hobby-Bereich, wenn man es schafft, auf das ewige Vergleichen zu verzichten. Wer nur für sich und aus Spaß an der Freude eine Sonnenblume nach der anderen malt, wird wohl nicht im Louvre enden, aber das ist ja auch gar nicht das Ziel…

Gerade für das mittlere und das bescheidene Kompetenzniveau stimme ich denjenigen zu, die sagen, dass man wenig Talent nicht als Ausrede für Nichtstun gelten lassen sollte („Die Mauer ist nicht dafür da, dich aufzuhalten, sondern dafür herauszufinden, ob du wirklich drüber willst.“). Aber wenn jemand nach fleißigem Üben unter Anleitung eines guten Lehrers irgendwann feststellt, dass es zur Karriere als Konzertpianist doch nicht reicht, dann ist eine Planänderung eher ein Zeichen von vernünftiger Selbsteinschätzung und nicht etwa davon, dass man eben zu bequem war…

Aus eigener Erfahrung empfehle ich übrigens, im Leben viele Dinge auszuprobieren und eine Zeitlang mit dem nötigen Ernst zu verfolgen. Dann merkt man nämlich, ob (1) eine Begabung und/oder (2) Freude an der Sache vorhanden sind. Und bei vielem im Leben reicht ja schon eines von beiden. Wer aber ganz an die Spitze will, der kommt ohne Begabung + Zeit + richtiges Training nicht ans Ziel.

Bem.: Ich danke Samuel Paulsen vom CrossFit Ortenberg für unsere gestrige Diskussion zum Thema – ohne unser Gespräch wäre dieser Beitrag vielleicht gar nicht entstanden.

2 Antworten auf „Jeder kann alles lernen?“

Falls es doch sowas wie Talent gibt, wann entwickelt sich dieses?

Nun ein Großteil des Volkes meint, ein Talent sei angeboren. Dennoch ist Talent auch von den Umweltfaktoren beeinflussbar: Ein Kind kann von Geburt aus Talent besitzen. Dennoch könnte es – durch Vermeidung von spezifischen Kontakt – nicht die dazugehörige Fähigkeit entwickeln.

Sie erwähnten ein Experiment, um mit einer Versuchsgruppe den Mythos „Talent“ nachzuweisen. Allerdings würde ich dieses Gedanken-Experiment gerne erweitern:

Betrachtet werden eineiige Drillinge nach der Geburt. Die Mutter schien begabt im Hören von Noten zu sein. Dem ersten Drilling wurde schon im frühen Kindesalter ein Instrument begebracht und ständig lief Musik. Versuchsperson Nr. 2 erhielt nichts von dem genannten Kontakt zur Musik. Versuchsperson Nr. 3 ist die Kontrollgruppe und erhält die selbe Behandlung wie Versuchsperson Nr. 1.

Nun folgt ein Test: Es wird geprüft, wie viele Noten die drei Versuchspersonen im Stück – Robert Schumann, Kinderszenen, Op. 15, Nr. 7, Träumerei – erkennen. Das Ergebnis würde wohl niemanden überraschen: Die Nummern 1 und 3 schnitten mit Abstand besser ab als Nummer 2.

Ist die Nummer 2 nun nicht begabt, obwohl die Person alles gegeben hat?

Der Test wird nach Jahren wiederholt – mit dem Unterschied, dass Nummer 2 auch intensives Musiktraining erhielt.

Drei Resultate wären nun denkbar:

Erstens, Nummer 2 schneidet besser ab als Durchschnittspersonen im selben Alter. Nichtsdestotrotz entwicklet Nummer 2 beachtsame Fortschritte und die Fertigkeitskurve steigt steil.

Zweitens, Nummer 2 ist aus der kritischen Fenster – bezüglich der Neuroplastizität – herausgewachsen und wird nur durch genug Konzentration Fortschritte erzielen.

Drittens, die Selbstwahrnehmung beinflusst das Lernvehalten; Person 2 kann sein Potential nicht entfalten.

Diese Resultate zeugen davon, dass eine Kombination aus Nature und Nurture zu einem ausgeprägtes Talent führt.

Der endgültige Beweis liefert aber eine vierte Versuchsperson, die zeitgleich mit Nummer 2 intensiv Musik trainiert hat. Wichtige Bemerkung: Nummer 4 ist nicht verwandt mit den Drillingen! Nach der Prüfung stellt sich raus, dass Nummer 2 deutlich besser abschnitt als Person 4. Es kann somit nicht nur an den Umweltbedingungen liegen – die waren per se gleich.

Persönlich scheint Talent für mich zu existieren, und zwar in jedem Menschen. Nur schlummert dieses Potenzial tief in uns bis es völlig erwacht. Alter scheint mir auch kein Faktor zu sein, da auch ältere Menschen in der Lage sind, zu lernen. Neuroplastizität verschwindet nicht im Alter, nur handelt sie oft nicht zu unseren Gunsten (man siehe schlechte Gewohnheiten). Besonders in der heutigen Welt wissen viele junge Heranwachsende nicht, „was sie werden wollen“. Jemand muss dieses geltende System ändern, sonst wird es bald nur perspektivenlose Menschen und KI geben. Das tut natürlich nur meine Zukunftsvision. Im Kopf.

Lassen Sie mich noch ein paar Worte zum Blog richten:

Ihre vielseitigen Beträge geben einen unterhaltsamen Überblick über zahlreiche spannende Themenfelder, die Sie mit Ihren Blut und Ihrer Handschrift füllen. Chapeau!

Die Frage ist ja, wie man Talent definiert. Ericsson meint damit genau wie ich etwas Angeborenes. Er selbst schreibt dazu, dass man noch kein Gen gefunden hat, in dem „Talent für Geigenspielen“ codiert wäre – aber das sagt natürlich wenig, weil man auch für ganz andere Dinge noch kein Gen (oder richtiger: Genkombination) gefunden hat.

Wir sind uns völlig einig darin (Ericsson, ich und auch Sie), dass man seine Befähigung durch Training verbessern kann und dass das auch eine wichtige Message ist an diejenigen, die etwas gerne lernen würden. Was ich aber bezweifle ist, dass wir dazu alle die gleiche Voraussetzung haben und auch, dass wir bei gleichem Einsatz das gleiche Ergebnis erzielen werden. Das ist die alte „Nurture or Nature“-Debatte, und wie so häufig bin ich überzeugt, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt.