Der Feynman-Algorithmus

Der Physiker Murray Gell-Man beschrieb einmal die Problemlösungsstrategie des Nobelpreisträgers Richard Feynman wie folgt („The Feynman Algorithm“):

- Write down the problem.

- Think real hard.

- Write down the solution.

Das Problem an diesem Algorithmus war natürlich, dass er so nur von Richard Feyman anwendbar war – für den Rest der Welt blieb damit nur noch der Non-Feynman-Algorithmus:

- Write down the problem.

- Ask Feynman.

- Copy the solution.

Leider ist Richard Feynman aber im Jahr 1988 verstorben, so dass keiner der beiden Algorithmen mehr anwendbar ist. Wir müssen uns also wohl doch wieder eigene Gedanken machen, wie wir Probleme lösen können.

Natürlich war der Feynman-Algorithmus ohnehin nicht ernst gemeint. Gell-Man wollte damit lediglich betonen, dass für die Außenwelt oft nicht nachvollziehbar war, wie Feynman auf seine Problemlösungen kam – also das, was wir für gewöhnlich als „Genie“ bezeichnen. Aber genau genommen geht es uns ja allen so, dass wir oft gar nicht wissen, wo die Ideen herkommen, die plötzlich in unserem Kopf auftauchen.

Ironischerweise wusste gerade Richard Feynman recht gut, wie er vorging, um Probleme zu lösen. Ein Punkt war ihm dabei so wichtig, dass er in Büchern und Vorträgen immer wieder darauf verwies: Man sollte die Dinge, über die man nachdenkt, wirklich verstanden haben. Nur so bilden sie das Fundament, auf dem neues Wissen entstehen kann.

Die Sache mit dem Verstehen

Feynman war immer wieder erstaunt, wieviel die Menschen in seinem Umfeld zu wissen glaubten, ohne es verstanden zu haben.

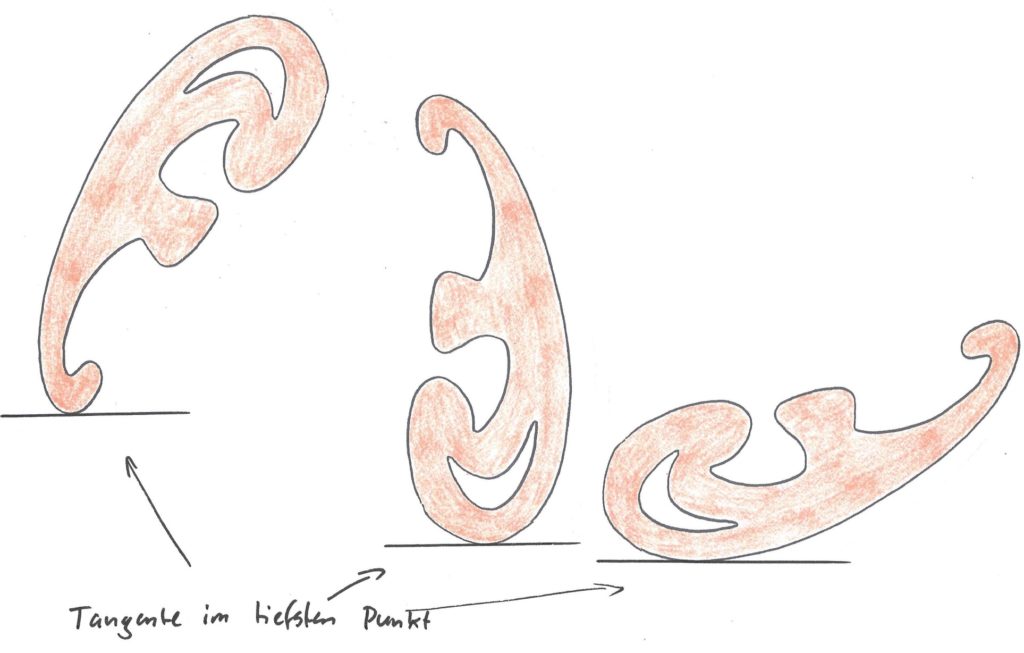

In seinem autobiographisch-anekdotischen Buch „Surely You’re Joking, Mr. Feynman“ beschreibt er beispielsweise, wie unter den Studenten seines MIT-Kurses zum technischem Zeichnen eine Diskussion aufkam, wie wohl die Kurven eines Kurvenlineals ermittelt worden wären (für diejenigen, die so etwas gar nicht mehr kennen: ein Kurvenlineal wurde früher, als technische und mathematische Zeichnungen noch von Hand erstellt wurden, verwendet, um einigermaßen glatte Kurven hinzukriegen, und sah aus wie auf dem untenstehenden Bild). Feynman, der berüchtigt dafür war, seiner Umwelt gerne auf den Arm zu nehmen, erklärte: Das Lineal ist so geformt, dass der niedrigste Punkte jeder Kurve – ganz egal wie man es dreht – immer eine Horizontale ist. Seine Kommilitonen prüften diese Aussage nach, und siehe da – sie war korrekt!

Feynman selbst war einigermaßen erschüttert darüber, dass sich erfahrene Physikstudenten mit dieser Erklärung abspeisen ließen, denn in Wahrheit gilt diese Aussage schlicht für jede Kurve. Wenn man die gleiche Frage im Kontext einer Analysis-Vorlesung gestellt hätte, wäre jedem klar gewesen, dass die Steigung im tiefsten Punkte einer (stetigen und differenzierbaren) Kurve immer Null ist, ja dass das sogar die mathematische Definition eines lokalen Tiefpunkts ist! Aber sobald die gleiche Aussage in einem anderen Kontext und in abgewandelter Formulierung getroffen wird, wirkt sie auf die meisten Menschen (auch wenn sie sehr intelligent sind) neu und wird nicht wiedererkannt.

Tatsächlich reden wir uns gerne ein, dass uns so etwas natürlich nicht passieren würde. Aber als ich anfing, darüber nachzudenken, warum sowohl meine Studenten als auch ich häufig nicht sahen, dass das, was wir über den Computer lernten, auch im Alltag anwendbar war, wurde mir klar, dass es sich um genau das gleiche Phänomen handelte: Wir erwerben Wissen meist für einen bestimmten Anwendungszusammenhang, und sobald wir uns in einem anderen Kontext bewegen, erkennen wir nicht mehr, dass es hier genauso relevant wäre.

Der Erklärtest

Woran also erkennt man, ob man ein Konzept wirklich verstanden hat? Man sollte es selbst herleiten können, wenn man es vergessen hat. Man sollte es auch auf ungewohnte Situationen anwenden können. Und man sollte – das war der von Feynman selbst vorgeschlagene Lackmus-Test – es auch einem Laien erklären können.

Ganz allgemein war Feynman der Meinung, dass das Lehren die beste Methode ist, ein Thema wirklich zu verstehen. Für mich selbst trifft das sicherlich zu, und es funktioniert umso besser, je mehr die Zuhörer wirklich etwas lernen wollen und sich auch trauen, Fragen zu stellen. Denn gerade diese Fragen decken häufig auf, wo man etwas noch nicht richtig verstanden hat – wer bereit ist, sich selbst zu verbessern, kann diese Gelegenheiten nutzen, um sein Wissen zu verbessern.

Feynman selbst ging so weit zu behaupten, dass man ein Konzept nur dann wirklich verstanden habe, wenn man es einem Kind erklären könne – ohne Fachbegriffe, mit Bildern, Beispielen und Analogien.

Nun gibt es natürlich Kinder mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, und Feynman selbst (der sich als Elfjähriger während er Wirtschaftskrise ein Zubrot verdiente, indem er Radios reparierte oder Zaubershows mit Chemikalien aufführte) war sicherlich nicht wirklich repräsentativ. Aber dem Grundprinzip würde ich zustimmen: Vieles von dem, was wir zu wissen glauben, sind schlicht auswendig gelernte Fakten (oder gar Begriffe), an die wir eher glauben als dass wir sie wirklich überprüft und verstanden hätten.

Ein einfaches Beispiel: Viele Menschen glauben, dass der Schatten, den die Erde auf den Mond wirft, für die Mondphasen verantwortlich ist. Aber Hand aufs Herz – wer hat das schon wirklich persönlich nachgeprüft und könnte es einem Kind erklären? Und was ist, wenn das Kind anfängt, Fragen zu stellen („Aber wenn sich der Mond bewegt und die Erde und die Sonne, wieso haben wir dann die ganze Nacht lang die gleiche Mondphase?“)? Eben. Dann merken wir ganz schnell, ob wir das Thema wirklich verstanden haben oder ob wir eigentlich nur nachplappern, was wir von anderen gehört haben.

2 Antworten auf „Lernen von den Großen: Richard Feynman“

„Wir haben akzeptiert, dass der Schatten, den die Erde auf den Mond wirft, für die Mondphasen verantwortlich ist.“ Uiuiui, das ist aber extrem falsch! Der Erdschatten ist für die Mondfinsternis verantwortlich, sonst nichts.

Danke für den Hinweis. Das ist wirklich etwas blöd formuliert – ich korrigiere das mal.