Im Kern soll es in diesem Blog natürlich um das Thema Geist und Computer gehen. Aber manchmal rutscht mir ein Beitrag wie dieser dazwischen, der eher mit Selbstmanagement oder der akademischen Welt zu tun hat. Vielleicht ist das ja trotzdem für den einen oder anderen Leser interessant…

Ein Blick zurück

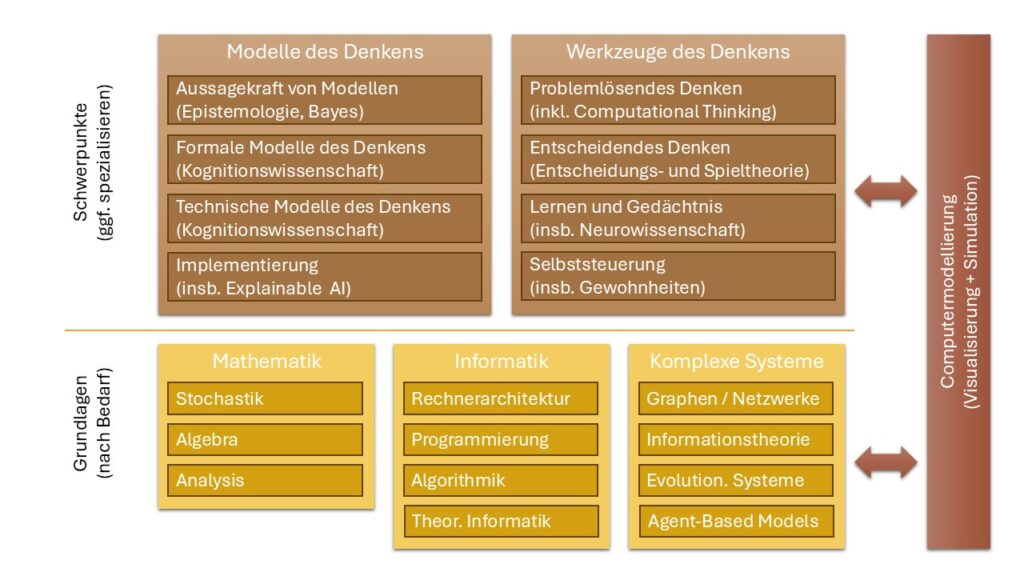

Zur Erinnerung: Es ist jetzt etwa sechs Jahre her, dass ich angefangen habe, mich innerlich von meinem langjährigen Arbeitsschwerpunkt „Kryptografie“ zu verabschieden. Es folgte eine mehrjährige Suche nach dem neuen „Big Thing“, die mich durch eine ganze Reihe von Themen geführt hat. Und am Ende bin ich wieder dort herausgekommen, wo ich angefangen habe, nämlich bei meinem Interesse dafür, wie unser Denken funktioniert und wie wir es mit Methoden der Informatik verstehen und verbessern können.

In diesen Jahren der Suche habe ich viele tausend Seiten gelesen, allerdings vor allem in Sachbüchern. Das hat soweit ganz gut geklappt, weil die ja typischerweise verständlich genug geschrieben sind, dass man sie einfach beim Frühstück oder abends vor dem Schlafengehen „runterlesen“ kann.

Zugleich bin ich aber in den Jahren immer wieder auf Bücher gestoßen, die eine größere Tiefe hatten und bei denen ein echtes Studieren notwendig gewesen wäre. Also Nachdenken, Notizen machen, Recherchieren, Beispiele durchspielen, Simulationen schreiben, Querverbindungen ziehen, Gegenmeinungen einholen usw. Das erfordert (Konzentrations-)Zeit, und die hatte ich nicht. Also habe ich viele davon erstmal auf den „später lesen“-Stapel gelegt. Und vor dem stehe ich jetzt.

Pile of Shame

Unter den anspruchsvolleren Büchern, in deren Thematik ich wirklich gerne tiefer einsteigen würde, sind Werke wie beispielsweise:

- Binmore (1994/1998): Game Theory and the Social Contract (2 Bände)

- Farrell/Lewandowsky (2018): Computational Models of Cognition and Behavior

- Friedenberg/Silverman/Spivey (2022): Cognitive Science

- Gallistel/King (2010): Memory and the Computational Brain

- Gershman (2021): What Makes us Smart

- Griffiths/Chater/Tenenbaum (2024): Bayesian Models of Cognition

- Pearl/Mackenzie (2018): The Book of Why

- Poole/Mackworth (2023): Artificial Intelligence

- Prince (2023): Understanding Deep Learning

- Robertson (2017): Problem Solving

- Titelbaum (2022): Bayesian Epistemology (2 Bände)

Die Liste ist alles andere als vollständig, sie stellt vielmehr nur die Spitze des Eisbergs dessen dar, was ich gerne verstehen würde. Und dazu kommt dann noch jede Menge Know-How sowohl theoretischer als auch technischer Art, das ich weniger an einzelnen Büchern als vielmehr an einzelnen Konzepten festmachen würde.

Die Begeisterung ist da, ebenso die Überzeugung, jetzt endlich an der richtigen Stelle zu sein. Was mir aber fehlt, ist die Zeit dazu. Denn natürlich sind da ja all die bestehenden Aufgaben, die ich habe und die sich auch nicht einfach in Luft auflösen, nur weil ich gerade ein neues Spielzeug gefunden habe, mit dem ich mich gerne mehr beschäftigen würde.

In manchen Zeitmanagementbüchern finden sich dazu kluge Ratschläge, dass man in solchen Fällen alles andere runterpriorisieren möge, aber damit kann ich wenig anfangen. Denn fast alles, was ich meiner Zeit tue, ist ja mit Verantwortung gegenüber anderen Menschen verbunden – es sind Zusagen, die ich gemacht habe, die mir (und anderen) etwas bedeuten und die ich daher ernst nehme.

Soll ich etwa mein Amt als Dekan aufgeben, damit ich mich wieder mehr meinen Forschungsinteressen widmen kann? Soll ich zugesagte Pflichtvorlesungen aufkündigen, die außer mir niemand an der Fakultät halten kann, um Wahlfächer zu persönlichen Lieblingsthemen zu halten? Soll ich meiner Familie sagen, sie möge sich künftig mehr um sich selbst kümmern, weil Papa keine Zeit mehr hat? Offen gestanden halte ich ein solches Vorgehen für nackten Egoismus.

Das bedeutet aber, dass ich nur vergleichsweise wenig Zeit habe, um mich wirklich mit neuen Inhalten zu beschäftigen. Realistisch schaffe ich es bei guter Disziplin und Selbstorganisation, mir in einem halben Jahr das Äquivalent einer neuen Vorlesung zu erarbeiten (was vielleicht mit dem Durcharbeiten eines anspruchsvolleren Buchs vergleichbar ist). Und wenn ich das dann mit der obigen Bücherliste vergleiche, wird schnell klar: Es ist vollständig unrealistisch, die Breite und Tiefe, die ich mir wünschen würde, in den nächsten Jahren zu erreichen.

Tiny Experiments

Nun habe ich dieser Tage gerade das Buch „Tiny Experiments“ von Anne-Laure Le Cunff gelesen. Im Kern geht es hier um den Paradigmenwechsel vom zielorientierten zum prozessorientierten Arbeiten, und zumindest für mich selbst ist das ein Weg, der seit jeher besser funktioniert: Statt sich auf bestimmte SMART-Meilensteine zu versteifen, legt man stattdessen eine Vorgehensweise fest und versucht, diese konsequent einzuhalten. Was dabei an Ende herauskommt, lässt sich zu Beginn nicht wirklich vorhersagen, aber das Vorgehen hat auch den Vorteil, dass man offen bleibt für die Chancen, die sich auf dem Weg ergeben.

Gefühlt bleibt mir für das Projekt Geist und Computer gar nichts anderes übrig, als diesen Weg zu gehen. Ich kann nur sehen, dass ich die verfügbare Zeit wirklich für dieses Ziel nutze, und dann sehen, wohin mich die Reise führt.

Sehr wahrscheinlich werde ich es auf diesem Weg nicht schaffen, in diesem für mich doch immer noch recht neuen Fachgebiet noch einmal das Niveau eines international renommierten Forschers zu erreichen. Was aber in jedem Fall möglich sein sollte, ist das Verständnis meiner wichtigsten Kernfragen – und das Teilen dieses Verständnisses mit Studierenden, Schülern oder Lesern von Blogartikeln, Buchbeiträgen oder Github-Code. Und wie ich das so schreibe, merke ich, dass ich damit eigentlich auch schon ganz gut leben kann.

Learning in Public

Wie häufig bei Büchern aus dem Selbstmanagement-Genre fanden sich auch bei „Tiny Experiments“ die wichtigsten Erkenntnisse auf den ersten Seiten, und ich hatte schon die Sorge, dass der Rest mit den üblichen Anekdoten („Nehmen wir mal Frau A, die hat das auch so gemacht, und es hat funktioniert, womit unsere Methode bewiesen wäre“) und Wiederholungen gefüllt würde.

Die Anekdoten gibt es tatsächlich zuhauf, aber zum Glück gibt es auch im hinteren Teil des Buches noch interessante Kapitel. Eines hat die Überschrift „Learning in Public“ und hat mich sofort abgeholt, weil mich das Thema schon länger umtreibt. Es geht dabei darum, dass es eigentlich hilfreich ist, solche Lernprojekte wie meines in die Öffentlichkeit zu tragen, weil dadurch Dialoge entstehen oder zumindest andere unterstützt werden, die sich mit ähnlichen Problemen herumschlagen. Allerdings tritt dabei das Problem auf, dass man sich dabei natürlich extrem verwundbar macht: Noch kann man ja wenig, man ist nicht der große Guru, der den anderen jetzt die Welt erklärt, sondern ein Lernender, der möglicherweise komplett auf dem Holzweg ist und das auch noch für alle sichtbar dokumentiert.

Dieses Problem zieht sich ja auch durch diesen Blog. So habe ich hier schon behauptet, dass ich mir gar keine Sorgen mache, dass wir jemals wirklich leistungsfähige KIs zu Gesicht bekommen werden (das war gerade mal anderthalb Jahre vor der Veröffentlichung von ChatGPT und kann in der Rückbetrachtung nur als epische Fehleinschätzung gewertet werden). Und ich habe auch schon beschrieben, wie ich es geschafft habe, jahrelang durch die akademische Welt zu wandern, ohne jemals was von Bayesscher Statistik mitbekommen zu haben. In letzterem Beitrag habe ich auch schon das Problem des Generalisten beschrieben, das eben darin besteht, dass quasi überall ein Spezialist rumläuft, der mehr weiß als er und der damit die Möglichkeit hat, den Generalisten lächerlich zu machen.

Dieses Problem haben natürlich alle Menschen, die sich in der Öffentlichkeit zu Wort melden, aber bei Professoren ist es nochmal deutlich ausgeprägter: Von ihnen wird geradezu erwartet, dass sie von allem Ahnung haben, wozu sie sich äußern. Der potentielle Gesichtsverlust, wenn das dann doch nicht der Fall ist, ist entsprechend größer.

Viele ziehen daraus die Konsequenz, die Sicherheit ihrer mit Anfang 30 hart erarbeiteten Kernkompetenz nie wieder zu verlassen. In manchen Fällen führt das zu dem skurillen Phänomen, dass sich ganze Forschercommunities bis in die Rente gegenseitig bestätigen (man schreibt weiter Papers, bewertet sich positiv und hält hochspezialisierte Tagungen ab, auf denen man über die ahnungslose Jugend lästert), obwohl die Karawane schon längst weitergezogen ist und das Thema schon seit Jahren niemanden außerhalb der Altmeister mehr interessiert.

Akademisch ist das natürlich eine Tragödie: Eigentlich müsste man gerade Professoren dazu ermutigen, neugierig zu bleiben und sich immer wieder neu auszurichten. Die Anreize sind aber leider anders gesetzt: Publikationen bekommt man eben am besten dort, wo man schon Experte ist, und Fördermittel bekommt man nur für Themen, in denen man schon viele Publikationen vorzuweisen hat. Geistige Beweglichkeit und das ständige Streben nach neuen Ufern wird so natürlich nicht wirklich belohnt, und von den Konsequenzen kann so mancher Student und so manche Studentin ein Lied singen.

Mein Weg

Für mich gibt es aber inzwischen ohnehin keinen Weg mehr zurück. Die Brücken zurück zu meinem alten Forschungsgebiet sind inzwischen eingestürzt, und auch die Fehler, die ich in diesem Blog bereits gemacht habe, lassen sich nicht mehr zurücknehmen. Also kann ich es mir leisten, hier weiter zu dokumentieren, was ich gerade entdeckt habe – auch wenn manches davon noch nicht der letzte Stand der Forschung ist oder vielleicht von Experten bezweifelt wird, deren Arbeiten ich dazu noch nicht gelesen habe.

Natürlich habe ich die heimliche Hoffnung, dass ein Leser, dem ein solcher Fehler (oder vielleicht besser: eine solche Möglichkeit zur Weiterentwicklung) auffällt, mir im Kommentarbereich einen Hinweis gibt. Denn auch wenn ich in meinen Beiträgen nicht in jedem zweiten Satz „meines Wissens“ schreibe, bin ich mir bewusst, dass ich im Themenbereich Geist und Computer immer noch ein Lernender bin und in Anbetracht der beschränkten Zeit auch noch lange bleiben werde.